Pondok pesantren dalam sejarah Islam Nusantara dikenal sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk akhlak dan spiritualitas. Di dalamnya terdapat hubungan yang khas antara kiai dan santri, yang dibangun atas dasar ta’dzim (penghormatan) dan barakah (keberkahan ilmu). Namun dalam praktik sosial, tidak jarang hubungan itu bergeser menjadi relasi kuasa yang bersifat feodal, di mana otoritas kiai ditempatkan di atas segala kritik dan santri dituntut untuk tunduk secara total.

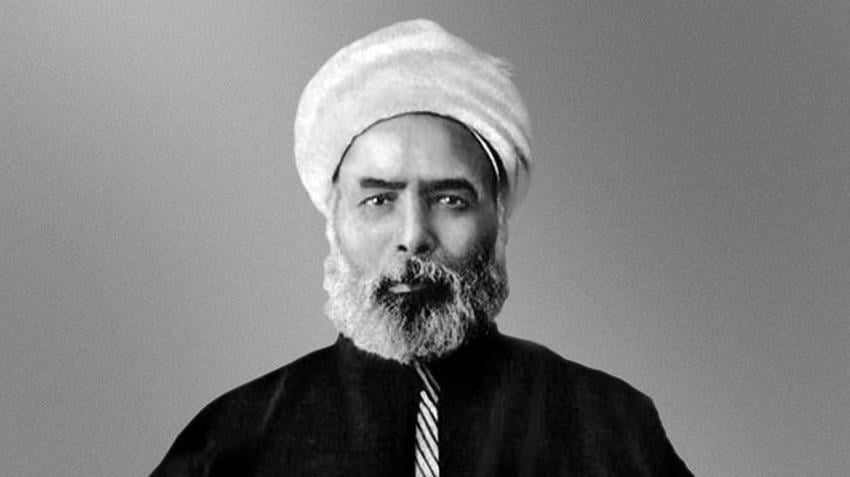

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah ketundukan seperti itu bagian dari nilai Islam, atau bentuk penyimpangan dari semangat Islam yang menjunjung akal dan keadilan? Untuk memahami hal ini, pandangan Muhammad Abduh (1849–1905) — reformis besar dari Mesir — menjadi relevan. Abduh pernah menghadapi pola serupa di lembaga keagamaan terbesar di dunia Islam, Al-Azhar, yang pada masanya terjebak dalam struktur hierarki yang tertutup.

Secara sosiologis, feodalisme dalam lembaga keagamaan muncul ketika penghormatan kepada figur guru bergeser dari nilai ilmiah menjadi simbol kekuasaan. Dalam konteks pesantren, ta’dzim kepada kiai sejatinya adalah adab — namun jika dijalankan tanpa nalar kritis, ia bisa berubah menjadi taklid buta.

Hal serupa dikritik tajam oleh Abduh di Mesir. Ia menyebut penyebab utama kemunduran umat Islam adalah taqlid, yaitu sikap menerima pendapat ulama tanpa memahami dasar rasionalnya. Dalam Risalat Al-Tauhid, Abduh menegaskan: “sesungguhnya Tuhan tidak menjadikan antara manusia dengan-Nya perantara yang wajib ditaati, tetapi menjadikan akal sebagai penghubung antara manusia dengan petunjuk Ilahi.” (Abduh, Risalat Al-Tauhid, Beirut: Dar al-Shuruq, 1971) Bagi Abduh, Islam tidak menuntut kepatuhan kepada manusia, melainkan kepatuhan kepada kebenaran yang dipahami melalui akal.

Ketika menjabat sebagai Mufti Mesir dan anggota Majlis Idarat al-Azhar pada akhir abad ke-19, Abduh menyaksikan secara langsung bagaimana Al-Azhar dijalankan oleh sistem hierarki ulama yang sangat kaku. Para syaikh senior memegang jabatan dan kehormatan secara turun-temurun, sementara pelajar diposisikan sebagai pengikut pasif. Dalam Al-A‘mal Al-Kamilah li Muhammad Abduh, ia menulis: “Al-Azhar bukan lagi tempat mencari ilmu, melainkan tempat mencari kedudukan. Para syaikh lebih sibuk mempertahankan kursinya daripada memperluas ilmunya.” (Abduh, Al-A‘mal Al-Kamilah, Kairo: Dar al-Ma‘arif, 1964)

Kritik itu menggambarkan bahwa Abduh menilai Al-Azhar telah menjadi lembaga yang terjebak dalam aristokrasi keulamaan, di mana ilmu dan kedudukan tidak lagi ditentukan oleh kualitas intelektual, tetapi oleh status sosial.

Rashid Ridha, murid terdekat Abduh, dalam Tafsir Al-Manar pada waktu itu juga menegaskan hal serupa: “Ustadz kami melihat bahwa para ulama Al-Azhar telah menjadikan agama sebagai jalan untuk mencari kekuasaan dan popularitas.” (Rashid Rida, Tafsir Al-Manar, Juz I, Kairo: al-Manar Press, 1900) Dengan demikian, kritik Abduh bukan hanya terhadap metode belajar, tetapi terhadap struktur sosial dan psikologis yang mengubah lembaga ilmu menjadi arena kekuasaan.

Untuk mengembalikan ruh keilmuan Islam, Abduh menggagas reformasi besar di Al-Azhar:

• Membentuk Dewan Reformasi (Lajnat al-Islah al-Azhariyyah) pada 1895 untuk mengawasi mutu pengajaran.

• Menata kurikulum dengan menambahkan pelajaran logika, sejarah, dan ilmu modern.

• Menghapus sistem guru tunggal, agar pelajar bisa belajar dari banyak sumber dan diuji secara objektif.

• Menolak sistem pewarisan jabatan ulama, dengan menegakkan meritokrasi berdasarkan kemampuan.

Tujuan reformasi ini, menurut Charles C. Adams, adalah “menghancurkan hierarki ulama yang beku dan menumbuhkan budaya ilmiah rasional” (Charles C. Adams, Islam and Modernism in Egypt, London: Oxford University Press, 1933). Albert Hourani juga mencatat bahwa bagi Abduh, Al-Azhar pada masa itu “telah menjadi cermin kemunduran umat Islam, tempat di mana otoritas diwariskan dan akal dibungkam” (Albert Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, Cambridge University Press, 1983). Dengan demikian, reformasi Abduh di Al-Azhar bukan sekadar teknis administratif, melainkan pembebasan akal dari struktur feodalisme ilmiah.

Lalu apa relevansi gagasan Muhammad Abduh dengan dunia pesantren terkhusus yang ada di Indonesia ini? jika ditarik ke konteks Indonesia, gagasan Abduh sangat relevan bagi pesantren yang kini berada di persimpangan antara tradisi dan modernitas. Pondok pesantren yang sehat adalah lembaga yang mampu menjaga keseimbangan antara ta’dzim dan nalar kritis. Hormat kepada kiai tetap penting, tetapi penghormatan itu harus lahir dari pengakuan terhadap keilmuan dan akhlaknya — bukan dari pengkultusan.

Dengan semangat Abduh, pesantren ideal adalah yang mengajarkan adab sekaligus berpikir bebas, karena Islam tidak meminta manusia tunduk kepada manusia, tetapi kepada kebenaran. Sebagaimana ditegaskan Abduh dalam karyanya: “kemunduran umat Islam terjadi ketika mereka menutup pintu ijtihad dan menggantikan dalil dengan ketaatan kepada manusia.” (Abduh, Al-Islam wa Al-Nashraniyyah ma’a Al-Ilmi wa Al-Madaniyah)

Kritik Muhammad Abduh terhadap Al-Azhar juga memberi pelajaran penting bahwa feodalisme dalam lembaga keagamaan bukan hanya masalah struktur, tetapi juga mentalitas. Ketika lembaga ilmu lebih sibuk menjaga kehormatan daripada menegakkan kebenaran, maka ia kehilangan jiwanya. Sebaliknya, ketika pesantren mampu menghidupkan adab tanpa mematikan akal, maka ia sejatinya mewarisi semangat Islam yang diperjuangkan oleh Abduh: agama yang memuliakan ilmu, menghidupkan akal, dan membebaskan manusia dari tunduk selain kepada kebenaran.

← Kembali© 2025 IKADU MESIR. All Rights Reserved.